Femmes en lumière à la collégiale de Huy

Peintes, sculptées, coulées ou sublimées par la transparence du verre, les femmes s’offrent nombreuses à la vénération des fidèles et à la curiosité des touristes dans la collégiale de Huy. La Journée des Droits de la Femme, le 8 mars, est l’occasion de mettre l’accent sur les figures féminines présentes dans les vitraux.

Ceux-ci ont été réalisés en deux temps : de 1872 à 1913, dans le cadre de la restauration de l’édifice ; puis, de 1958 à 1974, pour remplacer les fenêtres détruites ou endommagées pendant la Seconde Guerre mondiale. Récemment, l’ensemble des vitraux a fait l’objet d’un examen attentif et d’une nouvelle approche illustrée[1], en prélude à une complète restauration qui devient urgente.

Dès sa fondation, l’église principale de Huy a été placée sous le vocable de la Vierge Marie. Dans l’édifice actuel, reconstruit du XIVe au XVIe siècle en style gothique, une place importante a été réservée aux représentations de la Mère de Dieu.

Dans les hautes fenêtres du chœur, les Mystères du rosaire retracent les événements majeurs de sa vie et de celle de Jésus : à gauche, les cinq Mystères joyeux ; au centre, les cinq Mystères douloureux ; à droite, les cinq Mystères glorieux.

Dans le bas des lancettes, trois épisodes de l’histoire locale leur sont associés : à gauche, la Vierge remet le rosaire à saint Dominique ; au centre, Pierre l’Ermite prêche la croisade ; à droite, Théodore de Celles s’agenouille aux pieds de Notre-Dame de la Sarte (fig. 1).

Largement diffusée par la gravure, Notre-Dame de la Sarte est l’œuvre la plus connue de l’iconographie mariale hutoise. Réputée miraculeuse, cette Vierge assise à l’Enfant, sculptée dans le bois au troisième quart du XVe siècle, a été habillée « à l’espagnole » de somptueux vêtements dès le XVIIe siècle. Depuis 1656, tous les sept ans, la statue descend en procession à la collégiale pour les fêtes de l’Assomption.

Particularité de l’édifice, les quatorze stations du Chemin de croix sont réparties entre les fenêtres des chapelles latérales. L’illustration du thème dans le vitrail est exceptionnelle.

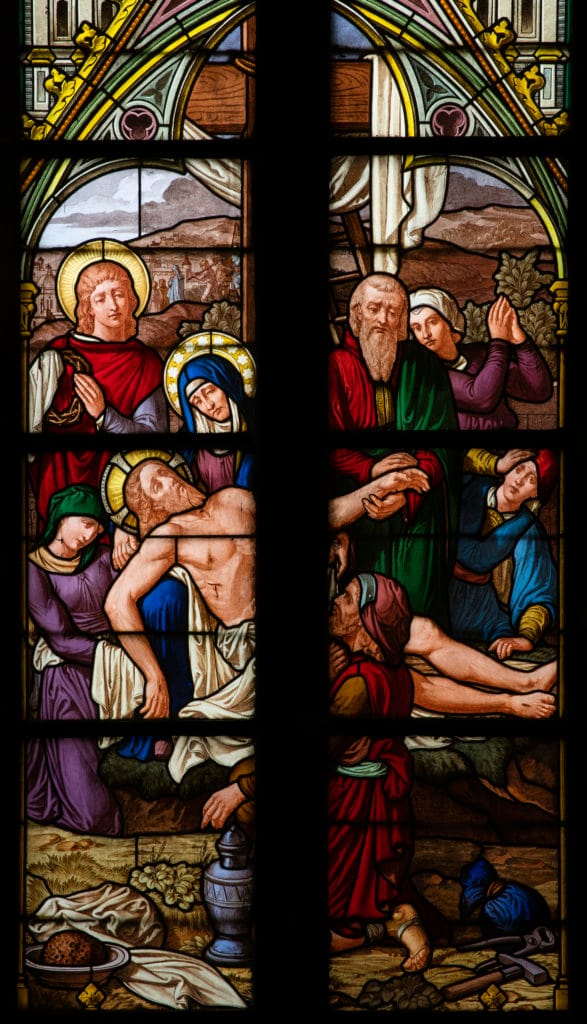

Dans le Portement de croix, Véronique (fig. 2) présente la Sainte Face. Dans la Déploration, les Saintes Femmes - Marie Madeleine, Marie Salomé et Marie Jacobé - entourent la Vierge qui soutient le corps du Christ (fig. 3).

Dans les encadrements architecturaux, Rebecca, Rachel (fig. 4), Judith et Esther, héroïnes de l’Ancien Testament au destin souvent tragique, encadrent les scènes principales.

Les saintes locales, dans les bras du transept, nous sont moins familières. Elles ont pourtant joué un rôle important dans l’histoire de Liège.

Au sud, Hilsuinthe et Benoîte (fig. 5), l’épouse et la fille du dernier comte de Huy Ansfrid, se rendent à la bénédiction par l’évêque Notger de l’abbaye de Thorn. En 985, la donation du comté de Huy à l’évêché de Liège dota l’évêque d’un pouvoir temporel et donna naissance à la principauté de Liège.

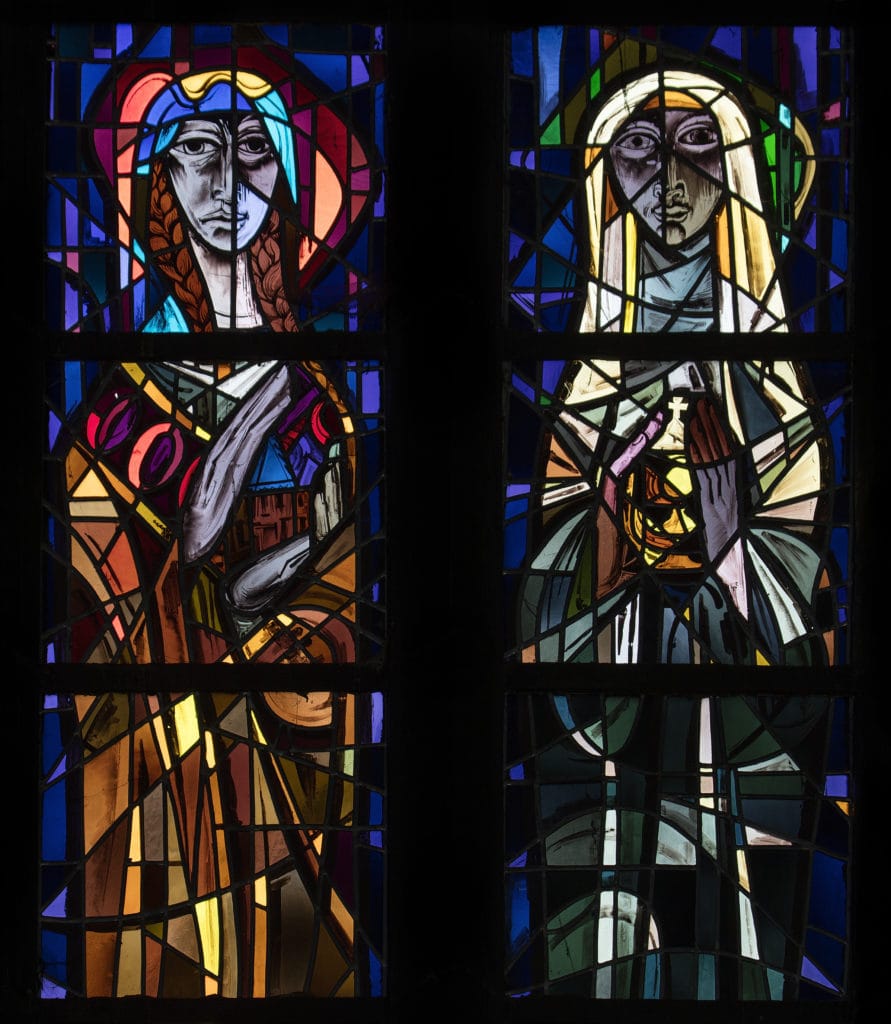

Au nord, deux bienheureuses hutoises sont mises en évidence pour avoir marqué de leur empreinte le XIIIe siècle : Yvette de Huy (fig. 6), fondatrice d’hôpital et recluse au service des lépreux et des bourgeois de la ville, promotrice d’une dévotion nouvelle dans l’Église et actrice d’une vision nouvelle de la femme dans la société ; et Isabelle de Huy, béguine qui participa avec Julienne de Cornillon (fig. 7) et Ève de Saint-Martin à la création de la Fête-Dieu en 1246.

Née du dévouement et des soins qu’elles ont apportés aux pauvres, aux lépreux, aux malades, la réputation de sainteté d’Ode d’Amay (+ en 634) (fig. 7) et d’Élisabeth de Hongrie (+ en 1231) a justifié leur présence dans cette cohorte de femmes religieuses proposées en exemples à notre admiration.

Marylène Laffineur-Crépin

Conservatrice de la collégiale et de son Trésor

Le parcours de découverte des représentations féminines dans la collégiale de Huy a été réalisé à l’occasion des Journées du Patrimoine en 2021 par la regrettée Jeannine Richelle, peu avant sa brusque disparition. Cette modeste contribution lui doit beaucoup. Tous les clichés sont l’œuvre des photographes de l’Institut royal du Patrimoine à Bruxelles et s’accompagnent du copyright KIK-IRPA, Bruxelles.

[1] I. Lecocq, « Une nouvelle parure de vitraux (1872-1913), interrompue par la Première Guerre mondiale et complétée après la Seconde (1958-1974) », dans La collégiale de Huy, dir. M. Laffineur-Crépin et I. Lecocq, Peeters Publishers, Louvain, 2023, p. 248-273.

Fig. 6 : Yvette de Huy, atelier F. Crickx, d’après le projet de R. Julin, 1958-1964, détail.CC BY 4.0 KIK-IRPA, Brussels (Belgium), cliché X144434]

Fig. 7 : Saintes Ode d’Amay (à g.) et Julienne de Cornillon (à d.), atelier A. Romainville, d’après le projet de R. Julin, 1971-1973, détail.CC BY 4.0 KIK-IRPA, Brussels (Belgium), cliché X145775]