Inventaire et observations fines à Ransbèche

Après Chapelle-Saint-Lambert, Maransart, Plancenoit et Lasne, c’est au tour de Ransbèche d’être mis en lumière ! L’inventaire vient d’être terminé et à cette occasion, nous vous proposons de découvrir plusieurs curiosités propres à l’histoire de l’église. En effet, cet édifice et son mobilier illustrent parfaitement que l’observation attentive des détails peuvent dévoiler un riche passé… !

L’inventaire : entraide et collaboration

S’il fallait résumer en un mot les fabriciens de Lasne, ce serait celui-ci : l’entraide. En effet, les fabriciens ont déjà uni leurs forces pour l’organisation d’une grande exposition à l’occasion des journées du patrimoine en 2023 mais également en matière d’inventaire. Samuel Joachim, le président de la fabrique de Ransbèche, témoigne à ce sujet : « Nous avons l’habitude de collaborer régulièrement ensemble et pour l’élaboration de notre répertoire patrimonial, nous avons reçu l’aide de Marie Boseret et de Luc Pagacz. Tous deux disposaient déjà d’une solide expérience en la matière ». En plus de celui de Ransbèche, Madame Boseret et Monsieur Pagacz sont les auteurs des récolements des églises à Chapelle-Saint-Lambert, à Lasne et ils poursuivent actuellement celui de l’église d’Ohain.

S’il fallait résumer en un mot les fabriciens de Lasne, ce serait celui-ci : l’entraide. En effet, les fabriciens ont déjà uni leurs forces pour l’organisation d’une grande exposition à l’occasion des journées du patrimoine en 2023 mais également en matière d’inventaire. Samuel Joachim, le président de la fabrique de Ransbèche, témoigne à ce sujet : « Nous avons l’habitude de collaborer régulièrement ensemble et pour l’élaboration de notre répertoire patrimonial, nous avons reçu l’aide de Marie Boseret et de Luc Pagacz. Tous deux disposaient déjà d’une solide expérience en la matière ». En plus de celui de Ransbèche, Madame Boseret et Monsieur Pagacz sont les auteurs des récolements des églises à Chapelle-Saint-Lambert, à Lasne et ils poursuivent actuellement celui de l’église d’Ohain.

Une église au passé royal

Au-delà de l’identification des biens matériels d’un lieu de culte, un inventaire est également utile pour mettre en évidence l’histoire d’une communauté. Couplés aux documents d’archives, aux photos ou encore aux objets donnés, cette tâche révèle le passé des générations antérieures de la localité et c’est notamment ce que l’on découvre à travers les photos préservées par la fabrique d’église.

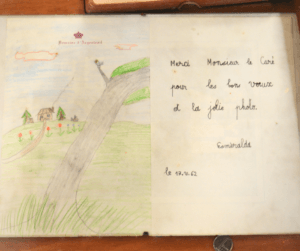

Édifiée à la fin du 19e siècle par le comte Joseph de Meeûs à la demande de l’abbé Martin, l’église de Ransèche compte des fidèles royaux parmi ceux qui ont foulés son sol. De fait, les deux filles du roi Léopold III, Marie-Esméralda et Marie-Christine, y ont fait leur communion, comme en atteste la photo ci-contre. La fabrique a d’ailleurs hérité d’un dessin de la princesse Marie-Esméralda, offert à cette occasion à la paroisse.

Édifiée à la fin du 19e siècle par le comte Joseph de Meeûs à la demande de l’abbé Martin, l’église de Ransèche compte des fidèles royaux parmi ceux qui ont foulés son sol. De fait, les deux filles du roi Léopold III, Marie-Esméralda et Marie-Christine, y ont fait leur communion, comme en atteste la photo ci-contre. La fabrique a d’ailleurs hérité d’un dessin de la princesse Marie-Esméralda, offert à cette occasion à la paroisse.

Placée sous le patronat de Joseph, deux autres saints sont également célébrés dans l’église : Jean, dans le cadre des Feux de la Saint-Jean et Christophe, pour la bénédiction des voitures et des chevaux.

Observer les détails pour comprendre le patrimoine

Certains biens présentent des particularités que l’on retrouve généralement peu dans les églises paroissiales. Celles-ci ont bien entendu été soigneusement compilées dans l’inventaire. C’est notamment le cas des vitraux : l’un d’eux représente saint Jean-Baptiste qui, selon son iconographie traditionnelle, est représenté comme un homme relativement jeune, barbu et à la longue chevelure. Dans le cas du vitrail ci-joint, on observe une implantation haute des cheveux, suggérant un crâne dégarni, ainsi qu’un visage marqué d’ombres. Il s’agit en réalité d’un autoportrait du donateur du vitrail, l’abbé Martin, qui s’est fait représenter sous les traits de Jean-Baptiste. Le même donateur a offert un vitrail dédié à sainte Thérèse de Lisieux, dans lequel Germaine Dubois, la donatrice de l’œuvre, adopte les traits de la sainte.

Certains biens présentent des particularités que l’on retrouve généralement peu dans les églises paroissiales. Celles-ci ont bien entendu été soigneusement compilées dans l’inventaire. C’est notamment le cas des vitraux : l’un d’eux représente saint Jean-Baptiste qui, selon son iconographie traditionnelle, est représenté comme un homme relativement jeune, barbu et à la longue chevelure. Dans le cas du vitrail ci-joint, on observe une implantation haute des cheveux, suggérant un crâne dégarni, ainsi qu’un visage marqué d’ombres. Il s’agit en réalité d’un autoportrait du donateur du vitrail, l’abbé Martin, qui s’est fait représenter sous les traits de Jean-Baptiste. Le même donateur a offert un vitrail dédié à sainte Thérèse de Lisieux, dans lequel Germaine Dubois, la donatrice de l’œuvre, adopte les traits de la sainte.

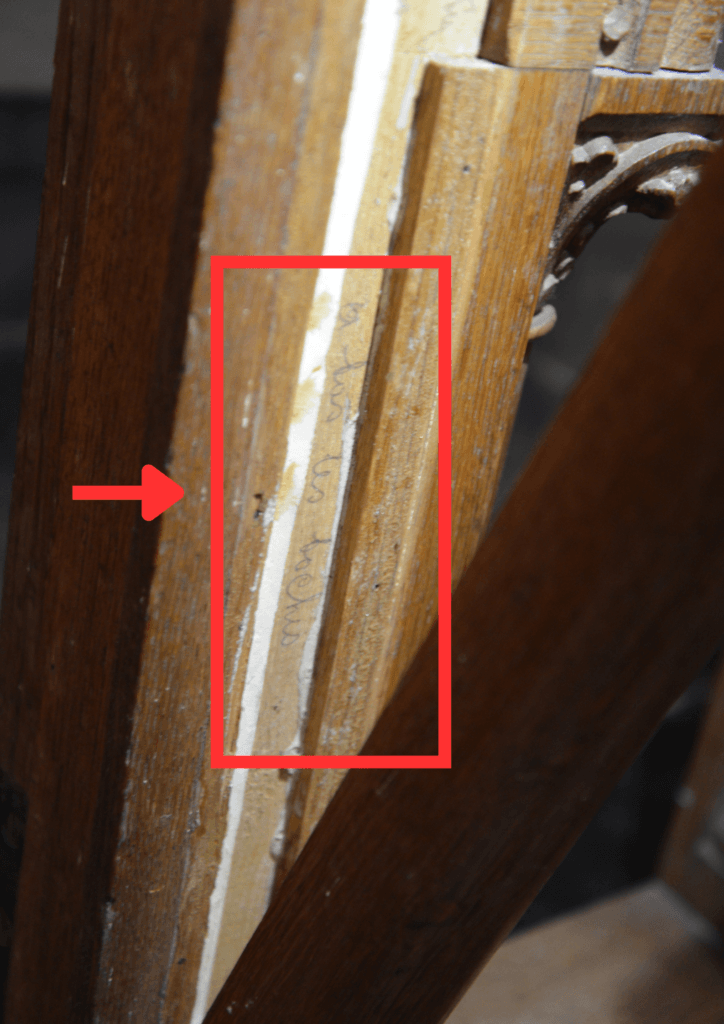

Outre ces autoreprésentations, certains biens mobiliers cachent des messages. Le banc de communion illustre bien ce phénomène : en soulevant délicatement l’un des pilastres en relief du meuble, on découvre l’inscription « a bas les Boches ! ». Le banc, sculpté et assemblé durant la Première Guerre mondiale, en dit long sur l’état d’esprit du menuisier qui par cette inscription cachée, souhaitait manifester son désaccord vis-à-vis de l’occupation allemande de la Belgique.

Comme quoi, un regard vif permet d’identifier des détails pleins de sens… !

Maura Moriaux

Toutes les illustrations sont de l'auteur.