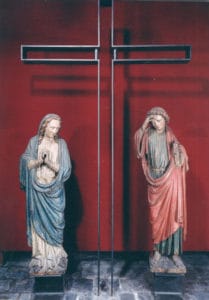

La Vierge et saint Jean au Calvaire de l’église Saint-Jean l’Évangéliste de Liège classés Trésor de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Déjà représentée de manière exceptionnelle dans cette ancienne collégiale par la Sedes Sapientiae, classée depuis 2012 comme « Trésor », la sculpture mosane du 13ème siècle l’est aussi remarquablement par la Vierge et saint Jean au Calvaire. Qualifié à son tour de « Trésor » par AM du 18/03/2025, ce groupe en chêne polychromé témoigne d’une impressionnante expressivité ainsi que d’une grande qualité de conception et d’exécution qui se perçoit tout particulièrement dans la gestuelle, l’expression ainsi que dans l’agencement et la morphologie des drapés.

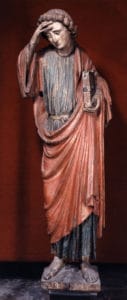

Disposés autrefois de part et d’autre d’un Christ en croix perdu, la Vierge et saint Jean en chêne sont figurés, grandeur nature, debout sur un petit socle rectangulaire. La Vierge tient les mains jointes, le visage incliné et crispé, le regard noyé de douleur contenue et marqué par un froncement des arcades sourcilières. Elle est drapée d’un ample manteau qui lui sert de voile et d’où s’échappent des longues mèches ondulées. Elle porte une longue robe serrée à la taille par une ceinture. Saint Jean est vêtu d’une tunique qui s’arrête à hauteur des chevilles laissant apparaître les pieds nus légèrement écartés. Son visage est entouré par une double rangée de boucles de cheveux descendant dans la nuque. Il tient de la main gauche un livre dont la reliure est munie d’un fermoir. Dans un large mouvement dégageant le bras du corps et accentué par l’ample drapé de la manche du manteau, il porte la main droite au front, paume vers le spectateur, doigts légèrement entrouverts. Ce geste de tristesse profonde qui constitue une variante à la formule plus traditionnelle de la main qui soutient la joue, est souligné par l’inclinaison de la tête. Sur les deux statues, la tension douloureuse est traduite dans le rendu anatomique et expressif des visages avec le creusement de deux longs sillons entre les sourcils baissés, le gonflement des paupières par les pleurs et le léger pincement des lèvres. Les deux sculptures occupent une place particulière dans l’histoire de l’art. Elles illustrent en effet différentes étapes dans l’évolution des nouvelles tendances dans le développement du style gothique dans le prolongement du style 1200 en pays mosan. Ainsi par la souplesse et la fluidité de ses draperies, le Saint Jean est l’un des représentants de l’évolution du style ondoyant de la Sedes Sapientiae de la même église et plus spécifiquement d’une phase marquée par une simplification traduite par un graphisme et une nervosité accrue. Dans la Vierge, le durcissement des drapés qui se brisent en plis anguleux ou polygonaux marque une phase ultérieure de l’évolution qui serait davantage inspirée des formulations qui apparaissent dans la production parisienne, à partir du milieu du 13ème siècle.

Emplacement d’origine

Ces deux statues proviendraient d’un Calvaire dont le Christ en croix est perdu et qui était placé sur une poutre de gloire à l’entrée du chœur de l’église : le traitement achevé du dos des sculptures, la forme des socles avec les traces de tenons arasés ainsi que la mention de la présence en 1738 dans Les délices du pays de Liège, d’un Crucifix accompagné de la Vierge et de Marie-Madeleine, de hauteur naturelle sur le jubé fermant le chœur viennent corroborer cette hypothèse, le jeune apôtre imberbe étant parfois confondu avec une sainte. Au début du 20ème siècle, les deux sculptures entièrement repeintes en blanc étaient présentées dans le porche de part et d’autre d’un Christ en croix baroque. Elles ont par la suite subi un traitement afin de mettre au jour un repeint coloré. Depuis 1982, elles sont mises en évidence dans une annexe de la sacristie nord aménagée en espace muséal.

Étude technique

La thèse défendue par des historiens de l’art d’attribuer les deux statues à des artistes distincts au vu d’une évolution de style très perceptible, notamment dans le traitement des draperies, est réfutée par l’étude technique qui tend à démontrer que les deux sculptures ont été réalisées sinon par le même artiste, du moins sous la direction d’un même maître. L’analyse dendrochronologique ne décèle pas de décalage entre les deux œuvres (abattage des arbres après 1218 pour la Vierge et après 1222 pour le saint Jean). De plus, l’étude a mis en évidence de nombreuses similitudes tant dans la sculpture que dans la polychromie. Les statues, conçue pour être regardée de tous les côtés, ont été sculptées à partir d’une bille de chêne d’origine locale qui a été évidée à l’arrière, une planche sculptée et polychromée venant fermer la cavité à l’aide de chevilles de bois. D’autres marques d’assemblage sont décelables au niveau de certains morceaux de drapé ou des sections de bras, répondant ainsi à la volonté du sculpteur de se libérer des contraintes du bloc de bois. À l’origine, les sculptures présentaient une polychromie fort différente de l’actuelle qui correspond au 6ème ou 8ème repeint. Les caractéristiques de la polychromie sont communes aux deux statues : la tunique de saint Jean et la robe de la Vierge sont entièrement dorées, le manteau du saint est rouge sans doute semé de motifs dorés. Á noter également que la polychromie d’origine participe à l’expression de tristesse intense dans le visage en traduisant des yeux rougis par les pleurs. Ces preuves matérielles ajoutées à des similitudes stylistiques justifient l’attribution des deux statues à une même main. S’appuyant sur des analyses morphologiques détaillées, M. Lefftz va jusqu’à proposer d’attribuer ce groupe ainsi qu’une dizaine d’autres œuvres au Maître qui réalisa la Sedes qu’il considère comme le chef de file de la sculpture de la première moitié du 13ème siècle et qu’il appelle « le Maître de la Sedes ».

Emmanuelle Mercier et Nadine Reginster

DIDIER R., 1982, Christs et calvaires mosans du XIIIe siècle. A propos de la Vierge et du saint Jean au Calvaire de la collégiale Saint-Jean l’Evangéliste à Liège, dans Millénaire de la collégiale Saint-Jean à Liège, catalogue d’exposition, Liège, église Saint-Jean, 17 septembre - 29 octobre 1982, Bruxelles, 1982, p.141 -172

MERCIER E., 2013-2015, La polychromie de la sculpture mosane entre les XIIè et XIVè siècles : couleurs, techniques et expressions en rapport avec l’évolution des formes et les pratiques cultuelles dans le diocèse de Liège, dans Bulletin de l’Institut royal du patrimoine artistique, 34, Bruxelles, 2013-2015, p.41-76

MERCIER E., 2014-2015, Matériaux et techniques de la sculpture mosane de la première moitié du XIIIe siècle, dans BALACE S., PIAVAUX M. & VAN DEN BOSSCHE B (dir.), L’art mosan (1000 - 1250) : un art entre Seine et Rhin ? Réflexions, bilans, perspectives, Actes du colloque international Bruxelles - Liège- Namur, 7-8-9 octobre 2015, dans Bulletin des musées royaux d’Art et d’Histoire, 85/86, 2014/2015, p.109-122

LEFFTZ M., 2014-2015, Autour de la Sedes Sapientiae de l’église Saint-Jean à Liège (1ère moitié du XIIIème siècle) : réévaluation de la chronologie et nouvelles propositions d’attributions dans la sculpture mosane, dans op. cit., p.123-139.

Avis de la Session Protection du patrimoine culturel mobilier lors de la réunion du 11 octobre 2024 à la Fédération Wallonie-Bruxelles relatif au classement de la Vierge et de saint Jean au Calvaire de l’église Saint-Jean l’Evangéliste à Liège.